| Johanna Ambrosius | post@johannaambrosius.de |

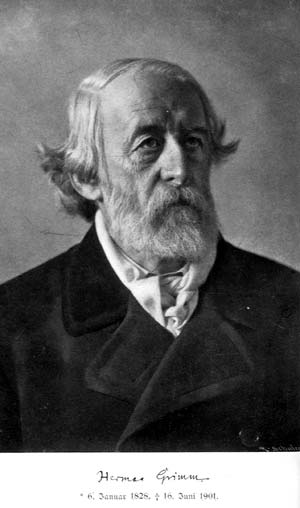

Pro und Contra Johanna Ambrosius - der Johanna - Ambrosius - Rummel Insgesamt sind uns bisher ca. 80 Rezensionen bekannt. Hier finden Sie eine kleine Auswahl, die demnächst erweitert wird. Verantwortlich für den "Hype" um Johanna Ambrosius war vor allem die Rezension ihres ersten Gedichtbandes durch Herman Grimm, dem Literaturpapst jener Zeit, der sie überschwänglich als literarische Entdeckung feierte. Die Rezension wurde sogar in der New York Times in Übersetzung gedruckt und führte bald darauf zur amerikanischen Übersetzung des Buches. Der Streit um den Rang ihres Werkes wird am deutlichsten in dem Artikel von Ferdinand Avenarius. Auslöser war ein Buch des Lehrers Albrecht Goerth: Lyrik-Schwärmerei, Afterlyrik und Blaustrumpftum; Kritiken u. Studien zu e. Geschichte d. Dichtkunst. Bd. 1 Johanna Ambrosius, 1896. Goerth warf J. Ambrosius und ihrem Verleger/Herausgeber vor, der Auflagenerfolg beruhe auf dem - falschen "Image" der Dichterin als armer, leidenden Landfrau (z. b. Otto Rühle fasst diese Kritik zusammen.) Dies blieb jedoch nicht unwidersprochen. In diesen Literaturstreit mischte sich ein grosser Teil der damaligen Literaturszene ein, allen voran der damalige (und heute ebenfalls vergessene Poet und Kritiker Karl (Carl) Busse, der Johanna Ambrosius' Auflagenerfolg ("Johanna Ambrosius - Rummel") nicht fassen konnte oder wollte (Text folgt demnächst). Selbst Theodor Fontane äußerte sich - vernichtend: "Die gute liebe Frau hat gewiß viele vortreffliche Eigenschaften, aber als Dichterin ist sie eine Null. Es ist alles gar nichts. Ich habe vorgestern (also am 14. August 1896 (wvo)) erst wieder ein Dutzend Sachen gelesen. Wie mir dabei zumut wird, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Die Dichterin selbst ist dabei ganz Nebensache; aber daß die hervorragendsten Männer der Nation, oder doch einige davon, im Jahre des Heils 1896 dem deutschen Volke dies als einen echten Quell deutscher Dichtung vorsetzen wollen, das ist schauderhaft und beweist aufs neue, wie's auf diesen Punkt hin in Deutschland aussieht.." Arno Holz stellte sie auf die gleiche - in seinen Augen: niedrige - Stufe wie Friederike Kempner ("das deutsche Volk interessirte sich für Lyrik nur noch, insofern sie aus den Damen Friederike Kempner und Johanna Ambrosius träufelte." Fundstelle: https://www.uni-due.de/lyriktheorie/texte/1898_holz.html). Und Christian Morgenstern schreibt: in der Neue Deutsche Rundschau ("Von neuer Lyrik") - Auszug: "Wenn ich daran gehe, meine Revue, die bei Richard Dehmel begann, bei Johanna Ambrosius und Katharina Koch zu beschließen, bin ich mir heiter der Gegensätze bewusst, die ich da, über die vorliegenden Erscheinungen berichtend, unter die Haube eines Aufsatzes zu bringen gezwungen bin. Und doch kann man kaum sagen: hier steht Naturmensch gegen Kulturmensch. Denn auch die - verwunderlich glatten - Verse der ostpreußischen Volksdichterin sprechen allzuoft, wie wohlerzogene Kultur spricht, die für jedes menschliche Gefühl schon von vornherein ein Versmaß, einen Bild- oder Gedankengemeinplatz parat hält. Ich weiß nicht, ob man gut tut, eine Dichterin wie die genannte als "Naturdichterin" von anderen zu unterscheiden. Jeder Poet, der ehrlich ausspricht, was ihn bewegt, ist ein Naturdichter, ja er ist es umsomehr, je ungekünstelter, impulsiver sein Herz sich entlädt. Das, was dem großen Publikum an der Lyrik Johanna Ambrosius' gefällt, ist glaube ich gerade die - Kultur in ihr, das Konventionelle, Altvertraute. Ich würde es mir nicht verzeihen können, über diese Lebensblätter eines einsam und ehrenvoll kämpfenden warmherzigen Weibes ein missgünstiges Wort zu sagen: nicht gegen sie, die zumeist nach den künstlerisch bescheidenen Vorbildern eines Familienblatts ihre Leiden und Freuden in wohlgeregelte Strophen fasste, wende ich irgendeinen Vorwurf, sondern allein gegen diejenigen, welche bei der Erscheinung einer solchen Dorfpoetin plötzlich vergessen zu haben scheinen, dass ihr Los kein andres ist, als das vieler deutscher Dichter von ehedem und heute, und dass ihre schlichten, innigen Lieder als menschlich schöne Dokumente einer schlichten, innigen Frauenseele wohl einen stillen, beseligenden Wert haben und behalten mögen, aber doch schwerlich als eine Tat in unserer Literatur proklamiert und als sogenannte "Naturpoesie" nicht überschätzt werden dürfen." Hermann Sudermann hingegen versuchte - vergeblich - Johanna Ambrosius in der Berliner Literaturszene einzuführen. |

||

|

|

|

|

| Herman Grimm: Johanna Ambrosius [Zum Erscheinen der vierten Auflage] (1895) Richard Weitbrecht: Frauenlyrik (1895) Heinrich Hart: [Zum Erscheinen von Johanna Ambrosius erstem Gedichtband] (1895) Anton Bing: [Über Johanna Ambrosius] (1895) A. [Ferdinand Avenarius] Ambrosianische Lehren Otto Rühle: Johanna Ambrosius. Eine menschliche Komödie (1897) Ludwig Goldstein: [Erinnerung an Johanna Ambrosius] (ca. 1935) |

||

| Professor Karl Weiß-Schrattenthal zu Preßburg hat aus Zeitungen die Gedichte einer armen Bäuerin kennen gelernt, die in einem ostpreußischen Dorfe lebt. Er hat sich mit ihr in Verbindung gesetzt und eine Anzahl ihrer Dichtungen drucken lassen. Die erste Auflage dieser Sammlung erschien Weihnachten 1894; Anfang März 1895, nach weniger als drei Monaten also, ist die vierte Auflage herausgekommen. Johanna Ambrosius ist eine Feldarbeiterin, die hart mitanfassen

muß, wenn die Wirthschaft nicht zurückgehen soll. Ihre

Gedichte, die sie nur zum eigenen Troste schreibt, erwecken durch

die Tiefe der Weltanschauung und durch ihre Sprachgewalt Staunen,

Bewunderung und herzliche Theilnahme in mir. "Als schönes, kluges Kind einst ist sie geliebt worden, von Allen, die sie gekannt: der verkörperte Sonnenstrahl. Was bei ihr Erziehung und Verziehung und all' die häuslichen Verhältnisse mitgewirkt haben, daß sie wurde wie sie geworden, hat Johanna vielleicht selbst schon angedeutet (in Briefen nämlich, die sie an Karl Schrattenthal richtete): ihre sorglose erste Jugend, wie ihr lebhafter Geist sich selbst überlassen blieb während dem zarten, ja zierlichen Körper die niedrigsten Land- und Stallarbeiten aufgebürdet wurden. Noch blickte sie damals mit zu vertrauensvollen Augen in die der Jugend so schön dünkende Welt; doch empfanden wir beide schon, wie fremd wir standen in unserer Umgebung im Dorfe. Es fingen die Seelen an, sich in sich selbst zurückzuziehen. Aus Johanna's Köpfchen fingen an Funken zu sprühen. Sehnsucht nach Freiheit, nach Licht, nach Leben brach sich unwiderstehlich Bahn. Johanna war aus dem von den Eltern geforderten, Leib und Seele niederdrückenden Gehorsam unvermerkt herausgewachsen; eigener Wille that oft bei ihr sich kund, und halb eigenem Willen folgend, halb den schweren Verhältnissen sich fügend, trat sie in fremde Dienste. Vielleicht hoffte sie draußen zu finden , was ihre Seele entbehrte. O Täuschung ! So kehrte sie heim und, um die Freiheit, wie sie meinte, zu finden, reichte sie ihre Hand einem einfachen, doch guten, wackeren Bauernsohn, der ihr seit den Kinderjahren treu und leidenschaftlich zugethan war. Johanna ging mit dem gewählten Manne mit offenen Augen in die Armuth und die schwerste Arbeit. Stolz und klaglos trug sie das selbstgewählte Schicksal, bis sie körperlich gebrochen lag. Daß sie an Niedrigkeit und Armuth gefesselt war, daran ist meine geliebte arme Schwester zu Grunde gegangen körperlich. Ihr einziger Gedanke ist freilich nur für ihre beiden Kinder: für sie noch athmen dürfen, für sie schaffen. Schaffen mit dem zum Skelett hingewelkten Körper! Gegen jede Bitte um Vorsicht und Schonung hat sie nur ein müdes Lächeln." Ein "müdes Lächeln", weil die arme Frau 1890

an der Influenza erkrankte, der eine Lungenentzündung folgte,

und sie diese Krankheiten ohne Arzt durchgemacht hat. Eins der letzten Gedichte Johannas (Januar 1895) heißt Mein letztes Lied Nicht ein Vers in diesem Liede, der nicht eine Anschauung enthielte. Wie schön die drei ersten Strophen das ausführen, was von der Dichterin "die ganze Welt" genannt wird. Wie sichtbar alle Bilder sind. Wie sie wechseln. Wie sie Kontraste bilden. Und wie rührend die letzte Strophe zum Dichter zurückkehrt. Dieses Gedicht erklärt die namenlosen Lieder der Volksdichtung. Wie manche Stücke des Wunderhorns mögen so von armen Mädchen und Frauen stammen, und Niemand weiß, wer sie ersonnen hat, weil Niemand es erfahren sollte. In der Vorrede zu Jacob Grimm's Buche über den deutschen Meistergesang (das er schrieb, als er sechsundzwanzig Jahre alt war) spricht er von den dichtenden Frauen der alten deutschen Zeit. Er fagt vom deutschen Minnegesang: ,,Ich möchte in gewissem Sinne diese Poesie kein Eigenthum der Dichter nennen. Unter Anderem ist offenbar, daß nie eine Poesie frauenhafter gewesen als diese war, mit ihrer unermüdlichen Blumenliebe, mit ihrem stillen Glänzen. Wer wollte noch Zweifel hegen, daß in dem Gemüth der Frauen damals ganz eine solche Welt gestanden und tausend solcher Klänge erklungen haben. Zarter als je ein Mann gesungen. Auszusprechen fiel aber Jenen niemals bei, ihr Leben blieb ihr Dichten und Trachten. Auch Johanna Ambrosins hat lange gewartet, ehe sie ihre Verse offenbar werden ließ. Es sind die Gedanken und die Gefühle eines einsamen Mädchens und einer einsamen Frau." Gedenke ich der Romantik, die die ersten Zeiten unseres Jahrhunderts beherrschte , so erscheint mir die heutige Zeit wie ein blühendes Kornseld unendlichen schweigenden Gärten mit Leichensteinen gegenüber. Lenau , Uhland, Rückert, Platen und auch Heine suchten dieses Gräberfeld so dicht mit Blumen zu bepflanzen, daß es zu leben begann. Aber wenn sie die Todten zum Sprechen, ja zum Gesang neu belebten, immer erklangen wie aus Gräbern diese Stimmen, und selbst die Gegenwart schien hinunterzusteigen, um aus der Tiefe empor zu reden. Den furchtbaren Druck dieser Weltanschauung hat die Gegenwart von uns genommen. Ein unbezwinglicher Drang , uns historisch bedingungslos frei zu fühlen, erfüllt die heutige Menschheit. Platen war unfrei durch seine Vornehmheit, Heine durch eine gewisse Ueberhebung, gepaart mit heimlicher Selbstverachtung ; Byron, Lenau, Uhland, Rückert vermögen ihre Resignation nicht zu verhehlen, die sie bedrängt; es klirrt die leise klingende Fessel, die die Geschicke Jedem von ihnen anschmiedeten, und tönt in ihre Verse hinein. Die Hoheit ihrer Seele vermochte sie nicht loszulösen von dieser Sklaverei. Beinahe wahnsinnige Versuche werden von den heute Lebenden gemacht, sich aus diesem Banne herauszuwinden. Aus Petöfy's Gedichten tönte zuerst der Gesang der neuen Zeit. Er will, wie Goethe einst, nur sich aussprechen und weiter nichts. So weit Uebersetzungen mich urtheilen lassen, erreichen die anderen ungarischen Dichter ihn bei Weitem nicht. Auch die berühmten Polen, Russen und Franzosen sind nur Historiker mit Petöfy. verglichen. Sie dichten nicht zuerst nur für sich. Sie streben, offen oder heimlich, nach anerkennender Beurtheilung. Sie stehen erfüllt von Selbstgefühl inmitten von Bewunderern. Wie wenig ist Petöfy daran gelegen! Ruhm verlangte er sicherlich ; aus welcher Ecke aber er ihm zuflöge, kümmerte ihn gewiß nicht. Nichts beeinträchtigt sein souveränes Herrschergefühl. Er weint und lacht der Welt ins Gesicht. Ihm ging es schlecht genug -- sobald er zu dichten beginnt, sitzt er auf den Gewölken, und die Welt liegt unter seinen Füßen. Er ruft den Tod herbei, aber will leben. Seine wehmuthvollsten Klagen athmen Lust am Dasein aus. Nur ein Dichter der Gegenwart erreicht ihn und steht vielleicht über ihm : Mistral, dessen Mireille wie aus den Lippen Homer's zu tönen scheint. Von Lamartine bis Victor Hugo kennt Keiner das Geheimniß dieses Franzosen .provenzalischen Stammes, Glück und Unglück mit dem gleichen freudigen Accente zu sagen, unendliche Trauer und Wohlsein so ineinanderklingen zu lassen, als ob kein Unterschied walte. Petöfy, Mistral, Goethe, Shakespeare und Homer erscheinen mir manchmal wie die wiederkehrende Verkörperung eines einzigen Dichters. Das ist der große Urdichter der Menschheit, der seine Trauer in Worten ausläßt, deren Klang ihn entzückt. Inmitten der Verzweiflung , die sein Herz zersprengen möchte, versagt ihm die Fähigkeit, betrübt zu sein. Ein unbekanntes Glücksgefühl des bloßen Daseins verläßt ihn nicht. Das ist das Geheimniß der Gedichte der Ada Negri und der Johanna Ambrosius. Sobald sie zu dichten beginnen, wird, was sie bedrängt, zu einer Quelle des Wohlseins für sie. Johanna's Leben von ihrer Jugendzeit bis zum neuesten Tage haben wir vor Augen : in ihren Versen liegt ein Ersatz für die bösesten Erfahrungen. Es sind Formeln, die Kohlen in Gold verkehren. Wer möchte diese arme Bäuerin in ihrer uns kaum begreiflichen Dürftigkeit arm nennen? Wir sind die Armen, und sie beschenkt uns. Die Wunden, aus denen ihr Blut floß, werden, wie Shakespeare sagt, zu Lippen, die lieblichen Trost ihr zuflüstern. Lesen wir die Verse auf den Tod eines gestorbenen Kindes, dem sie die Puppe und das Büchelchen, die es am meisten liebte, mit in den Sarg legt; so vollendet in ihrer Einfachheit, daß das Dichten selber sie beruhigen mußte. So die Gedichte an ihre Tochter und den Sohn, aus denen fast übermüthiges Glück quillt. Die Saiten des menschlichen Herzens schlägt die arbeitsharte Hand dieser Frau an, daß es ist, als ob Feenhände hindingriffen. Und wie erklärt sich diese fast unbegreifliche literarische Besonnenheit. Lauter ausgewachsene, formvollendete Früchte, die sie uns darreicht.

Versaümtes Glück.

Klingt das nicht wie aus "Des Knaben Wunderhorn" Aus derselben Quelle scheint das zu kommen, aus dem Walter von der Vogelweide sein ,,Oweh, wie sind verschwunden alle meine Jahr' ", und Goethe sein "Dadroben auf jenem Berge" entgegenklang. Ich meine die Melodie dazu zu kennen, als hätte ich es vor alten Zeiten einmal singen gehört. Kein Vers ohne ein Bild dazu. Dieses Gedicht und das oben abgedruckte Letzte Lied wählte ich zufällig heraus. Wie auf jeder Wiese, wo Blumen wachsen, stehen auch in Johanna's Liederbuche bescheidene und hervorleuchtende durcheinander. Blumen aber alle. Und wenn sie einer abgelegenen Wiese im Walde entsprossen sind, nicht weniger duftend darum. Wo eine solche Blume aufblüht, im Osten Deutschlands, da ist heiliger Boden, in dem ihre Wurzeln stecken. Und ob ein Kind oder seine kranke Mutter sie pflückte, darf uns nicht kümmern. Keins unter Johanna's Gedichten, das nicht den freien Geist einer hochstehenden, aber einsamen Natur bekundete, die, nach langen inneren Kämpfen, die harten Schläge ihres Schicksals als einen Theil höherer Harmonie erkannt hat. Die Aufgabe der Völker ist heute, Diejenigen herauszufinden , die das Beste thun, denken und aussprechen. Wenn ich in die Vergangenheit blicke, erscheint mir zuweilen als unmöglich, mit wie armseligen geistigen Ernten die Nationen früher sich begnügt haben. Eins der schönsten Zeichen des heutigen Tages ist die Freiheit, die jedem Worte verliehen wird, aus den tiefsten Höhlen heraus und durch die dicksten Mauern hindurchzuklingen. Es heißt nicht mehr: Viele sind berufen, und Wenige sind auserwählt, sondern: Alle sind berufen und Viele auserwählt. Ada Negri's geistige Bildung höherer Art und ihre Kenntniß der äußeren Welt, da Armuth, Abgeschiedenheit und Niedrigkeit sie dem Verkehr entrückten, ist ihr aus Zeitungen zu Theil geworden, die in ihr entlegenes Dorf den Weg fanden. Zeitungen hat sie ihre Gedichte einzeln zugesandt. Und diese haben sie gedruckt. Ohne Zuthun von Zwischenträgern ist das Kind einer armen Fabrikarbeiterin, von dem Niemand wußte, wo es steckte, dem italienischen Volke bekannt geworden. Und so haben die Schwestern Martha und Johanna Ambrosius, denen ihres Vaters Bücher und die Dorfschule (bis zum elften Jahre) freilich Manches gewährten, der "Gartenlaube", die sie zu erlangen wußten, den Zusammenhang mit der Welt verdankt. Aus dieser Zeitschrift lernten sie das deutsche Volk kennen, ihr wurden Johanna's erste Verse zugesandt. Halb namenlose, flatternde Blätter vermittelten, was auf keinem anderen Wege zu erlangen gewesen wäre. Von der Macht der Zeitungspresse redet Jeder heute. Ein unsichtbarer leidenschaftlicher Verkehr zwischen unsichtbaren Schreibern und unsichtbaren Lesern vollzieht sich in ihr unaufhörlich und unaufhaltsam. Um gelegentliches, zufälliges Lesen handelt es sich bei Zeitungen und Journalen. Nichts von regulärem Unterricht wird hier vorausgesetzt oder uns geboten. Von einem Artikel lesen wir nur den Anfang, vom andern nur das Ende. Verachtungsvoll und gleichgültig nehmen wir das Blatt und werfen es wieder hin. Wir fragen nur selten, welche Feder das wohl geschrieben. Guter und schlechter Stil sind uns recht. Wer aber könnte Zeitungslektüre entbehren Das dringt in uns ein und befriedigt die Sehnsucht nach etwas, das wir sonst nicht kennen würden. Journale enthalten das rücksichtsloseste Bild des täglichen Daseins. In wildem, natürlichem Drange nehmen sie es in sich auf und geben es weiter. Journale sind die natürliche, unentbehrliche Nahrung. Wir lesen sie, wie eine Herde eine Wiese abweidet. Ohne Wahl wendet sie sich dahin und dorthin und zermalmt mit den Zähnen Blumen und Gras, was gerade dazwischen kommt. Journale lesen wir immer. Beim Frühstück, Mittags, beim Abendessen, in der Pferdebahn, aus der Eisenbahn. Wo getrunken nnd gegessen wird, verlangen wir eine Zeitung als Labsal. Wir tragen sie mit uns, wir haben immer Geld und Patz für sie übrig. Wir machen dem Blatte keine Vorwürfe, wenn es uns empört ; wir danken ihm nicht, wenn es uns amüsirt, interessiert, nicht einmal, wenn es uns begeistert. Ein Dasein ohne Zeitungen wäre nicht mehr denkbar. Die Zeitung ersetzt Freundschaft, Vertrauen, beinahe die Familie. Selbst die Annoncen lesen wir und träumen uns auf einen Moment in die Verhältnisse Derer, welche kaufen, miethen, verkaufen, vermiethen, Unterricht geben ober nehmen wollen, Dienste jeder Art, Wohnungen, Mädchen, Bediente, Männer, Bräute oder Kinder suchen, die sie gut zu erziehen versprechen. Ein ungeheuerer geistiger Verkehr des heutigen Tages, der zwischen den einander unbekannt Bleibenden waltet, an dem unbekannt und unerkannt wir selber theilnehmen. Wie wären ohne die energische Arbeit anonymer Zeitungsschreiber, die nur den einen Ehrgeiz hatten, so viel zu sehen und zu hören als möglich und so rasch und genau als möglich zu schreiben, die herrlichen Tage von Friedrichsruh zu einem Feste geworden, an dem das ganze deutsche Volk zu gleicher Zeit theilnahm So daß es war, als habe jeder Deutsche Bismarck gesehen und gehört! Das ist die Art, wie die Gegenwart ihre eigene Geschichte erlebt. Was bedeuten Rom und Griechenland, dem gegenüber, heute ? Wir sind freilich noch daran gewöhnt, den ungeheueren Körnerhaufen dessen, was das Alterthum bietet, immer wieder umzuschaufeln; und weil kein Brot mehr daraus wird, glauben wir, es fehle an der Masse, es müsse mit noch größerer Anstrengung gesucht, gegraben und in Museen aufgestellt werden, was die Erde irgend hergibt. Aber der Glaube an die Zauberkraft dieser Sammlungen ist verloren, und die Zeiten werden bald kommen, wo man ernsthafter fragen wird , zu welchem Nutzen denn mit soviel Geld diese Aufstapelungen des ewig Fragmentarischen in Szene gesetzt werden. Neues verlangen wir. Das Neue sagen die Zeitungen zuerst, Ruhm und Ehre verbreiten sie. An der Spitze unserer literarischen Bewegung marschiren sie, und derselben Zeitung, deren Verlogenheit wir heute beklagen, entnehmen wir am nächsten Tage, was uns zu Zustimmung und Dankbarkeit bewegt. Den Zeitungen zumeist verdanken Ada Negri und Johanna Ambrosius Stil und Weltanschauung. Wenn von mir verlangt würde, daß ich erxakt formulirte, was in den Gedichten der beiden Frauen mich ergreift, so käme ich über den Begriff "Geist der Gegenwart" nicht hinaus. Das ist die vornehmste, unaufhörliche Lehre unserer Journale: die Gegenwart höher zu schätzen, als die Vergangenheit. Ich weiß, wie ich oben ausführte, den Grund nicht, warum das Vergangene für mich zu verblassen begonnen hat. Ueber das Wort "sich auflöfen" käme ich auch hier nicht hinaus. Das kunstvoll von Gervinus zuerst ausgebaute Gerüst der deutsehen Literaturgeschichte steht vor mir nicht mehr aufrecht. Ich sehe keine "romantische Schule" mehr, sondern einzelne dichtende Menschen, die sich mir unter ganz anderen Gesichtspunkten, als den bisher eingenommenen, darbieten. Eine gewisse Zeitlosigkeit umgibt sie. Ich frage immer weniger danach, was sie ihren Mitlebenden einst werth waren, sondern was sie mir heute werth sind. Woher stammt der seltsame Haß der Sozialdemokraten gegen die Geschichte ? Der der jüngeren Schriftsteller aus der Schule Ibsen's gegen die ältere Literatur ? Der der Wagnerianer gegen die ältere Musik ? Der der Sezessionisten gegen die bisherige Malerei Was die Anhänger dieser neuen Richtungen hervorbringen, scheint zum Theil kindisch, zum Theil nicht einmal wahr; eine Thatsache aber bleibt der Zudrang des Publikums. Man erwartet Etwas. Es ist nicht bloße Neugjer. Ein Bedürfniß nach frischen, geistigen Gebilden hat gleichmäßig überall die Menschheit ergriffen. Abgethanes soll nicht länger auf uns lasten. Bürger's "Ach, laß sie ruh'n die Todten!" ist die Inschrift auf der Stirnseite des Palastes der Gegenwart. Wenn ich Homer, Shakespeare, Goethe und Raphael nicht auf die große Proscriptionsliste setze, so geschieht das, weil deren Werke eine dauernde übermächtige Gegenwart umgibt, die in allen Zeiten sich aus eigener Kraft zu erneuern scheint, bei der, wie bei den großen Gestirnbahnen, unsere gemeinen Zahlen nichts bedeuten, sondern wo mit Lichtjahren gerechnet werden muß. Wir stehen am Abschlusse einer weltumfassenden geistigen Eisperiode, und das plötzliche Schmelzen der Gletscher, das Herunterrauschen ungeahnter Fluthen ist das, was uns beängstigt, aber auch begeistert. Aus den Gedichten der Ada Negri klingt die atemlose Gewaltsamkeit wider, in der das italienische Dasein heute vorwärts geht. Lauter Erplosionen. Der unaufhörliche Donner dieser literarischen Kanonade ist schon zu etwas Natürlichem in Italien geworden. Man hat das Bedürfniß dort, sich, auch wo nur Brot gebacken wird, auf kochender Lava zu empfinden. Die "Gartenlaube" war den beiden Handwerkerkindern in ihrem Dorfe eine sanftere Lehrmeisterin. Aber auch ihnen ließ sie das Erringen literarischen Ruhmes aus direktem Wege als möglich erscheinen. Sie lehrte sie die geistige Gleichheit der Menschen, leitete den Athemzug der deutschen nationalen Bewegung in ihre Einsamkeit, lehrte Johanna sich selbst vertrauen und flößte dem armen Mädchen den "Heißhunger nach dem Wissen" ein, das es "als Kind in Thränen ausbrechen ließ". Den Zeitungen und dem Neuen Testamente entnahm Johanna die Lehren hoher Resignation, die den Grundton ihrer Dichtungen bildet. Wenn ich Goethe und Shakespeare hier nenne 1), so kann ich Johanna Ambrosius und Ada Negri mit diesen beiden nicht vergleichen wollen: der geistigen Verwandtschaft nach aber gehören sie zu ihrer Sippe. Sie sind edelgeboren. Wo der echte Dichter etwas sagt, erscheint ein Bild vor unserem geistigen Auge, wo ihn etwas erfreut, erfreut es auch uns, wo Dichter um etwas trauern, zwingen sie auch uns zu trauern. Es gibt ein Zeichen, das den wirklichen Dichter erkennen läßt: das jedem seiner Gedichte unsichtbar vorgedruckte Motto: "Aus tiefster Noth schrei' ich zu Dir!" Auch der armen kranken Bauersfrau "gab ein Gott zu sagen, was sie leidet". Der Gedanken- und Gefühlsgemeinschaft allen Menschenvolkes entwachsen neue Pflichten heute. Wenn die "Elbe" versinkt, wenn Erdbeben Städte umwirft, wenn Lawinen und Berge aus Dörfer herabkommen, oder Brand und Krankheit Opfer fordern, so sind es die Todten der ganzen Menschheit, die hier betrauert werden, und deren Hinterbliebener die Welt sich annimmt. An dem Schicksal der armen Bäuerin ist Niemand schuldig; für den kranken Körper der Dichterin Johanna Ambrosius jedoch und für ihre Kinder muß gesorgt werden. Zunächst liegt uns die Pflicht ob, zu fragen, was geschehen könne, und dann, Etwas zu thun. 1) In aufallender, unschuldiger Weise hat sie einige Verse Goethe's einmal nachgeahmt, obgleich diese Annahme nicht als zwingend nothwendig erscheint.

|

Herman

Grimm |

|

|

Herman Grimm, der Sohn des Germanisten Wilhelm Grimm, war ein bedeutender Literaturkritiker seiner Zeit |

||

| Infos über Hermann Grimm (Wikipedia) >>

|

||

|

|

||

| Nach Vorkriegs-Literatensitte

war es förmlich Dienst, die Spätabende und Nächte

im Cafe zu verbringen. Man las dort in den aufgestapelten Zeitungen,

besonders Kritiken wie auch Angebot und Nachfrage, um sich gegebenenfalls

sofort zu melden, hielt so eine Art Börse ab, zankte sich bisweilen

über ziemlich gleichgültige Dinge mit einer Leidenschaft,

als ob das Wohl des Landes davon abhinge - störende Cafemusik

gab's noch nicht - und sah dann etwa um 2 zum ersten Mal nach der

Uhr. Darauf beschloß man, bald nach Hause zu gehen, trank

aber vorsichtshalber noch eine zweite Tasse Kaffee - zwischennein

drei bis sechs Glas Wasser, die Herr Meindl, der Wiener Ober, seinen

"treuesten" Stammgästen durchaus nicht knickerig

spendete. Spätestens um 3 Uhr, namentlich im Sommer, wenn sich

schon der Morgen vor uns graute, begann man wieder nach der großen

Uhr zu sehen, die wie ein blau-goldener Globus zwischen zwei Räumen

unter einem Tragbalken baumelte. Eine Plauderei, die mir immer als

besonders unwiderstehlich vorschwebte, hieß: "Was sich

die Uhr im Cafe Bauer erzählt." Schon hatte ich mir dazu

auch unzählige Schlagworte aufgeschrieben, die auf Preisverzeichnissen,

Bierfilzen und Eintrittskarten meine sämtlichen Kleidertaschen

unsicher machten; doch gehört diese wirklich geistreiche Arbeit,

wie überhaupt meine "besten" Werke, leider zu den

ungeborenen Kindern. "Schriewe Se dat von wo af, oder wie make Se dat?" hatte

eine Dorfgenossin unsere Dichterin gefragt, als diese ihr einige

Gedichte vorgelesen hatte. Nein, abgeschrieben ist von Johanna Ambrosius

nicht ein Vers - aber nach Form und Inhalt unbewußt nachempfunden

sind sie fast alle. Und ihre Muster waren nicht einmal immer die

besten! Für die Vorbedingung aller poetischen Wirkung hielt

sie den Reim. Wonne - Sonne, Schmerz -Herz, Lied - Ried: die von

Arno Holz so heruntergeputzte Leier drehte sich ohn' Unterlaß!

Inhaltlich gab es fast ausschließlich Wehleidigkeit, Schmerzseligkeit

("meertiefes Leid") und als einen Haupttrumpf Todesgedanken,

und all dies noch mit einigem Ungeschmack und Überspannungen

des lyrischen Gefühls. Nur selten blitzt als erlösende

Abwechslung ein Körnchen Humor auf, zeigt sich anstelle des

gewöhnlichen Wortüberflusses schlagende Kürze oder

gar der Klang des echtbürtigen Volksliedes. Fünfzehn Taler schickt der König

- So entsinne ich mich auch, daß Frau Voigt einem Königsberger

Photographen die Verbreitung von ihr nicht gefallenden Bildnissen

u. a. mit dem bezeichnenden Wort verbot: "So komme ich nicht

weiter!" Und in diesem seelenkundlichen Sinne ist auch ein

Brief von ihr aufschlußreich, dem ich nach vollen vier Jahrzehnten

wohl ein paar Sätze entnehmen darf. "Nach den wenigen

Gedichten", schrieb Johanna Ambrosius, "die von mir veröffentlicht

sind (immerhin an 140!) kann die Kritik kein maßgebendes Urteil

über mich abgeben. Die kühne soziale Auffassung fehlt

mir nicht, ich bin auf jedem Gebiet bewandert . . . Was auch die

Herren Kritiker sagen, an meiner Muse wird keiner einen Strich ändern,

sie bleibt mit all den Fehlern mein Teil für mich allein. Die

meisten Damen, die mir geschrieben, stellen mich Goethe gleich*

oder gar noch über. Doch denken Sie nicht, daß ich mir

darauf was einbilde. Goethes Lieder, die ich jetzt gelesen, sind

nur wenige schöne, viele gefallen mir gar nicht. Aber man stellt

meine Lieder den besten Goetheschen gleich." Kein Seufzer wird entschwund'ner Zeit

nachschweben * Wahrscheinlich, weil sowohl Goethe als die Ambrosius ein Gedicht "An den Mond" geschrieben haben. Im Gegensatz zu den verantwortungslosen Damen steht aber dem Erzähler "Füllest wieder Busch und Tal" höher als "Nun kommst Du, lieber Mondenschein". |

Erinnerung an Johanna Ambrosius aus dem Nachlass Zum Autor: (text ist zitiert aus

o.g. Buch) |

|

|

|

||

| Dem unermüdlich alle geistigen Bestrebungen der deutschen Frauenwelt erforschenden Schriftsteller, Professoer Karl Schrattenthal zu Pressburg danken wir auch die Bekanntschaft mit der deutschen Volksdichterin Johanna Ambrosius, deren Gedichte, von Schrattenthatl herausgegeben soeben bei G Heckenast Nachfolger in Pressburg erschienen sind. Johanna Ambrosius, deren einfache, aber keineswegs glückliche Lebensschicksale der Herausgeber in rührender Weise schildert, ist eine ostpreußische Handwerkstochter und Landwirtsfrau, die stets mit harten Sorgen in schwerer Feld- und Hausarbeit, um das tägliche Brot rang; sie besucht nur die Volksschule ihres kleinen Heimatdorfes, und las auch nicht viele, wohl aber fast nur gute Bücher. Um so staunenswerter ist die große Kunst dieser Dichterin , die reinsten Zartsinn und einfaches, aber vornehmes Erfassen der verborgensten seelischen Empfindungen, mit glühender Phantasie und innigsgter Antheilnahme an allem Guten und Schönen in ihren originellen Liedern auf das Bewundernswerteste vereint. Niemals schlägt Johanna Ambrosius Saiten an, die sie nicht völlig zu bemeistern im Stande wäre, stets weiß sie ihren geschickt gewählten Gegenstand auf das Sorgfältigste und in trefflicher Formvollendung zu behandeln, so dass den Leser stets das Gefühl beherrscht, die Dichterin müsse dasim Liede Ausgesprochene auch in der Wirklichkeit selbst erlebt haben. Erstaunlich ist die sichere Auswahl der Bilder, da die Dichterin doch nur in sehr enger begrenzter Sphäre gelebt, ebenso die strenge Zügelung der Gedanken, die selten vollkommene Selbstschulung, welche den Gedichten edle Vornehmheit bei unverkünstelter Schlichtheit des Ausdrucks gibt. Unter den vielen Stücken des Buches, die in die Abschnitte "Lied und Leid", "Bilder aus dem Leben, aus der Natur und der Heimat", der gleich dem folgenden, "Bilder vom Lande", wahrhafte Perlen köstlicher Landschafts-und Stimmunsschilderungen enthält, "Lieder der Liebe", "Stimmen der Verehrung" und "Vermischte Gedichte" gegliedert sind, vermöchte man kein einziges Gedicht zu entdecken, dem nicht ausgesprochene Ursprünglichkeit und ungesuchte anmuthsvolle Schöheit nachzurühmen wäre, viele derselben sind aber geradezu Meisterstücke. Vielleicht am vollendetsten spricht sich das innerste Wesen der als Gattin und Mutter streng und unentwegt ihren heiligen Pflichten lebenden, leider jetzt durch Krankheit schwer gebeugten Dichtterin, in dem einfachen Liede "Meine Welt" aus. Die von Professor Schrattenthal so vorzüglich zusammengestellte Auswahl der Gedichte der deutschen Volkdichterin Johanna Ambrosius sei allen, welche für die idealen Bestrebungen eines außerordenltichen, schwer wiegenden Talents, Sinn und Gefühl hegen, auf das wärmste an das Herz gelegt. |

Anton

Bing |

|

| Es ist mir

eine Herzensfreude, in der "Täglichen Rundschau",

in dem Blatte, dessen Leser vor allem anderen verstehen werden,

was mich so freudig erregt, ein eben erschienenes Büchlein

: "Johanna Ambrosius, eine deutsche Volksdichterin" anzukündigen.

Mit Misstrauen bin ich daran gegangen, das kleine Buch zu lesen,

denn ich habe mit Leuten, die sich prahlhaft den Titel Volksdichter

beilegten, manche üble Erfahrung gemacht; nur wenige Seiten

aber braucht' ich zu durchblättern und eine tiefe Rührung

ergriff mich, und mit lebendiger Theilnahme hab' ich das Buch zu

Ende gelesen. Es bildet eins der schönsten Zeugnisse dafür,

welcher Reichthnm an Gemüth, an geistiger Sehnsncht, an idealem

Anfwärtsdrang in unserem Volke sich birgt, auch in jenen Schichten,

in denen der Blasirte nichts als seelische Dumpfheit und geistige

Trägheit vermuthet ; aber auch ein Zeugnis dafür, wie

vielfach jenem Streben und Wollen die Verkümmerung droht, weil

es so ganz im Verborgenen sich hält nnd halten muss. In den

literarischen Kreisen Dentschlands ist die junge italienische Dichterin

Ada Negri, die in drückender Armut und Weltabgeschiedenhest

ein staunenswertes poetisches Talent zur Entfaltung gebracht hat,

bereits eine gefeierte Per-sönlichkeit ; wer aber unter uns

hat je von der deutschen Dichterin Johanna Voigt geb. Ambrosius

gehört, die unter noch schwierigeren Verhältnissen, als

die Italienerin, ihr Talent entdeckt und gefunden hat. Als Persönlichkeit

ist Ada Negri wohl bedeutender, als ihre deutsche Mitschwester,

der das starke Selbstbewußtsein, die kühne sociale Besinnung

der Italienerin fehlt, aber als Dichterin braucht Johanna Ambrosius

den Vergleich mit der Negri kaum zu scheuen; was diese in der Form,

hat die deutsche an Innigkeit voraus. Ohne jede Ermunterung von

außen, erdrückt von schwerer körperlicher Alltagsarbeit,

hat Johanna Ambrosius sich zu dem machen müssen, was sie geworden

ist; erst jetzt hat sie in Karl Schrattenthal den Freund gefunden,

der die Gedichte der von Arbeit und Krankheit Gebeugten zusammengestellt

und in die Öffentlichkeit gebracht hat. |

Heinrich

Hart |

|

|

Eine neue Dichterin war aufgestanden; wie ein Aschenbrödel war sie von einem gütigen Geschicke aus all ihrer Niedrigkeit und Armut, all ihrer Dürftigkeit und ihrem Elend endlich erlöst worden. Des Rühmens und Preisens wollte kein Ende sein. Johanna Ambrosius, eigentlich Johanna Voigt, geb. Ambrosius, die arme, kranke, alte oftpreußische Bäuerin, war in aller Munde. Fast jedes Blatt und Blättchen brachte mehr oder weniger phrasenhafte und schwärmerisch-rühmende Artikel über dieses "Wunder Gottes" und ihre Liedersammlung, dieses "Ereignis von phänomenaler Bedeutung". In Zeitschriften war das Bild der "deutschen Sappho" zu finden, und Tageszeitungen und Provinzialblätter, für die sonst Litteratur und Kunst gar nicht zu existieren scheint, konnten dem Ambrosius-wütigen Publikum keinen größeren Liebesdienst erweisen, als daß sie einige Zeilen aus der Feder dieser "gottbegnadeten Frau" veröffentlichten. Mit einem Schlage war Johanna Ambrosius berühmt, gepriesen, verehrt, gefeiert, in den Himmel gehoben: mit einem Schlage war sie die populärste Dichterin unserer Tage und den ersten Größen aus litterarischem Gebiete an die Seite gestellt. Noch mehr: Prof. Dr. Karl Weiß -Schrattenthal, der "Anwalt der deutschen Frauenlitteratur" und Herausgeber der Gedichte von Joh. Ambrosius, berichtete in Nr. 23, Jahrg. 43 der "Illustr. Welt", daß wenige Tage nach Erscheinen der ersten Auflage kein einziges Exemplar mehr in seinen Händen gewesen sei und daß er den dadurch erzielten Reingewinn von 1000 Mark der armen, kranken Frau übermittelt habe. Der ersten Auflage folgten bei solchem Abfalle natürlich in größter Eile neue; gegenwärtig liegt - wenn ich nicht irre - die 25. vor. Das heißt mit anderen Worten: aus der armen Dichterin ist im Handumdrehen eine sehr wohlhabende Dichterin geworden: denn ...25 mal 1000 Mark giebt .25000 Mark. Wenn man zu dieser eminenten, ganz wahrscheinlich noch zu niedrig angesetzten Summe die zahlreichen Geschenke und Zuwendungen von PrivatPersonen, die Ergebnisse der um ihretwillen veranstalteten Soireen und Konzerte, die Unterstützungen von Stiftungen, die Spenden verschiedener Vereine, die Gaben vonseiten Ihrer Majestät der deutschen Kaiserin u. s. w. hinzurechnet, so kann man füglich behaupten, daß die arme Bäuerin durch diese eine Gedichtsammlung zu einem Vermögen gelangt ist, das unter den jetzt lebenden Dichtern wohl wenige aufzuweisen imstande sein dürften. Die ganze Verehrung und Begeisterung überschritt nach und nach alles Maß: die Schwärmerei und überschwängliche Verhimmelung ging nachgerade in einen förmlichen Taumel über und gestaltete sich - wie Karl Busse gelegentlich sehr treffend bemerkt - zu einem regelrechten "Rummel". Angesichts solcher Thatsachen brennt die Frage auf den Lippen: "Wie kam es, daß man der bisher völlig unbekannten Dichterin bei Erscheinen ihres Erstlinges derartige Sympathien entgegenbrachte? Wie war es möglich, daß dieses Liederbuch - noch dazu bei einem Preise von 4 Mark - in rascher Folge 25 Auflagen erleben konnte, während es doch selbst E. F. Meyer, jener großartige schweizerische Poet, nur zu 8 Auflagen gebracht hat und die gesamte schriftstellerische Welt unserer Tage die Misere über die Gleichgültigkeit des Publikums gegenüber den poetischen Produktionen ständig im Munde führt?" Natürlich ist man zu glauben versucht, es handle sich hier um eine dichterische Kraft ersten Ranges, einen Vollblutlyriker, groß und genial, würdig, mit den gefeiertsten und vollendetsten Lyrikern Hand in Hand zu gehen, herrlich und ohne Gleichen. Inwieweit diese Annahme sich bewahrheitet, inwieweit diese Voraussetzung sich bestätigt --insonderheit aber: was eigentlich den fast beispiellosen Erfolg dieser Liedersammlung bewirkt hat, wolle man aus nachfolgenden Darlegungen und Ausführungen ersehen. Prof. Dr. K. Weiß-Schrattenthal ließ die Gedichte der Johanna Ambrosius als die Schöpfungen einer Volks-und Naturdichterin in die Welt gehen. Aus dem Munde eines Menschenkindes, das dem modernen Leben mit seinen modernen Anschauungen bisher ferngestanden hat und noch fernsteht, volkstümliche Rede-Verhältnissen hat leben müssen, daß sie den Dreschflegel geführt und die Not bei ihr ständig zu Gaste gewesen ist, daß sie infolge der Ungunst ihrer Verhältnisse weder Lust noch Zeit zu Studien gehabt, daß ihr zwölf Jahre kein Buch zu irgendwelcher geistigen Anregung zugänglich gewesen ist, noch daß ihr sonst irgendwie Anleitung zu teil geworden wäre, die eine Ausbildung und Vervollkommnung ihrer dichterischen Anlage ermöglicht hätte. Man wird also die Behauptung, Joh. Ambrosius sei eine Kunstdichterin, auf Grund dieser im Vorwort sich findenden Angaben bekämpfen und den Unmöglichkeitsbeweis damit zu führen suchen; Alb. Goerth sagt: Man wird sofort mit einer wahren Flut von Entgegnungen kommen. Allen diesen Entgegnungen und Einwänden wird jedoch sofort die Spitze gebrochen durch ein einziges Wörtchen. Die im Vorwort gemachten Angaben beruhen auf Unwahrheit. Der leichtgläubige Herr Professor Dr. Weiß -Schrattenthal "hat sich eine Menge Unwahrheiten einreden lassen und damit das Urteil des Publikums absichtslos irre geführt." Es ist ebenderselbe Alb. Goerth, der mit seiner Broschüre Licht in diese dunkle Angelegenheit bringt. Er weist mit unzweifelhafter Sicherheit --einem 63jährigen acht-und ehrbaren Herrn wie diesem darf man wohl zutrauen, daß er die Wahrheit redet -- in derselben nach, wie die ganze Lebens-und Leidengeschichte der "armen Bäuerin" in der von Schrattenthal dem Buche vorangesetzten Gestalt weiter nichts ist, als ein großartiges Lügengewebe. Mit peinlichster und sorgfältigster Genauigkeit ist er allen Angaben auf den Grund gegangen und hat dabei Thatsachen entdeckt, die mit dem Inhalte des Vorwortes oft im grellsten Widerspruche stehen und von der Dichterin freilich ein anderes Lebensbild entrollen, als es der leichtgläubige Herr Professor dem ebenso leichtgläubigen, rührseligen und urteilslosen Publikum übermittelt hat. Johanna Ambrosius ist nicht die "Tochter eines armen Handwerkers." Ihr Vater besaß in Titschken ein Haus mit einem Grundstücke von 7 Morgen (1,75 ha), dessen Ertrag bei guter Beackerung und sparsamer Wirtschaft bequem ausreicht, eine Familie bei bescheidenen Ansprüchen zu ernähren. Arbeiterfamilien kommen schon mit 4 Morgen aus. Außerdem brachte dem Vater Ambrosius das Geschäft des Viehschneidens, das er besorgte, jährlich noch 1500 - 1800 Mark ein. Von Not, Entbehrung und Elend hat also nie die Rede sein können. Die besten Landlehrerstellen, ja selbst einzelne ländliche Pfarreien können solch ein Einkommen nicht ausweisen. Die Familie Ambrosius hat sich auch nicht zu den Armen gerechnet. Obwohl vier Töchter im Hause waren, hielt man noch ein Dienstmädchen. Dies diene zur Beurteilung der ganzen Verhältnisse. Wem werden da wohl die niedrigsten und schwersten Land-und Stallarbeiten "anfgebürdet" worden sein, der "zierlichen" Johanna oder dem Dienstmädchen. Weiter, zum Schulbesuch bis zu ihrem elften Lebensjahre! Am 1. Mai 1860, 5 ¾ Jahr alt, trat Johanna in die unterste Klasse der großen Kirchspiel-und Präzentorschule in Lengwethen, der ein ganz vortrefflicher Pädagog vorstand. Das ist die kleine Dorfschule! Elf Jahre alt verließ sie dieselbe und besuchte bis zu ihrem 14. Lebensjahre die gleichfalls gute zweiklassige Schule zu Titschken, wo sie wieder von einem trefflichen Lehrer unterrichtet wurde. Das ist Schulbesuch bis zum 11. Lebensjahre! Von wem hat Herr Schrattenthal diese Angaben. Wer ist schuld, daß er dem Publikum ein X für ein U vorgemacht hat, und daß man ihn einer wahrheitswidrigen Darstellung zeihen muß? Sämtliche Land-und Stallarbeiten, die Johanna verrichten mußte, werden selbst von den Töchtern der reichsten Bauern ausgeführt; sie gelten weder für schwer noch irgendwie als erniedrigend. Von den Leuten in Titschken wurden die genannten Mitteilungen mit Lächeln aufgenommen. Johanna hat sich die Finger nicht blutig gesponnen, um die geliebte "Gartenlaube" lesen zu können. Nachbarinnen im Alter der Dichterin behaupten, sie habe im ganzen Winter nur fünf Stück gesponnen, eine herzlich geringe Leistung. Die "Gartenlaube" wurde vielmehr deshalb gelesen, weil die Familie, der im Dorfe und in der Umgegend Standeshochmut vorgeworfen wird, den Großen im Dorfe, dem Herrn Pastor, dem Herrn Oberinspektor und dem Herrn Präzentor nichts vorauslassen wollte. Nachbarn sagen aus, daß sich besonders die Dichterin und ihre Schwester Martha durch Hochmut und Dünkel hervorgethan haben. Wo bleibt da die Niedrigkeit und das Elend? -- In dem überspannten Geschreibsel der Schwester Martha steht von einem "Leib und Seele niederdrückenden Gehorsam" zu lesen, den die Eltern von ihnen verlangt haben sollen. Es wird damit also eine Anklage gegen die eigenen Eltern erhoben. Befreundete Familien behaupten jeooch, daß nicht durch die Eltern, sondem durch die Dichterin eine Art von Tyrannei ausgeübt worden ist, und daß diese ihrer Mutter "durch Trotz, Widersetzlichkeit und schnippische Reden oft böse Tage verursacht habe." Wer hat nach diesen Aussagen noch Lust, sie als einen "Engel in Menschengestalt", als eine "adlige Seele" zu preisen. Wäre sie dies nur annähernd, so wurde sie es nicht über sich gewonnen haben, die unwahre, gegen die eigenen Eltern gerichtete Anklage ihrer auf jeden Fall etwas überspannten Schwester in ihr Buch aufzunehmen und sie durch alle Auflagen desselben zu schleppen, lediglich zu dem Zwecke "durch all die Nacht ihrer grenzenlosen Leiden" die Herzen des Publikums zu rühren. Um sich den Fesseln dieses "Leib und Seele niederdrückenden Gehorsams" zu entschlagen, ist Johanna - wie ihre Schwester weiter berichtet - in fremde Dienste getreten; hoffend, draußen das zu finden, was ihre Seele entbehrte. Dieses unklare Gewäsch prägt Alb. Goerth in gutes, klares Deutsch um, das den Leser nicht durch allgemeine Lebensarten über Punkte, die für die Charakteristik der Dichterin beachtenswert sind, hinwegzutäuschen sucht, sondern die Sache beim rechten Namen nennt: Johanna wurde Wirtschafterin auf einem großen Rittergute, blieb aber nur 3 Monate in dieser Stellung. Es war nicht Enttäuschung oder freier Wille, daß sie schon wieder ging; sie wurde, wie man landläufig sagt, "gegangen". So erlischt und verbleicht nach und nach die ganze Gloriole, die so unzählig viele um das Haupt dieser "wunderbaren Frau" schimmern sahen; die rührsame Tragödie mit ihrem sentimentalen Anstriche entpuppt sich als ein ganz gewöhnliches, dazu noch unreelles Spektakelstück. Doch es kommt noch besser. Die gute Schwester Martha, zu deren schwächster Seite es zu gehören scheint: die Wahrheit zu reden, glaubt, die Dichterin um jeden Preis als eine recht erbarmungswürdige und mitleiderweckende Unglückliche zeichnen zu müssen; - aus welchem Grunde?--Die Antwort möge mir erspart bleiben. Sie schreibt in ihrer Epistel weiter: "Um die Freiheit, wie sie meinte, zu finden, reichte sie die Hand einem einfachen, doch guten, wackern Bauerssohne, der ihr seit den Kinderjahren treu und leidenschaftlich zugethan war. Johanna ging mit dem gewählten Manne mit offenen Augen in die Armut und schwerste Arbeit. Stolz und klaglos trug sie das selbstgewählte Schicksal, bis sie körperlich gebrochen lag. Das Elend, das ganze Weh dieses umsonst ringenden bitterarmen Gebens hatte sie gefaßt; und aus all der Nacht der grenzenlosen Leiden hob sich die --Dichterin." Alb. Goerth schreibt in seiner Broschüre hierzu: In dieser hier wörtlich zitierten Stelle des Briefes ist fast jedes Wort unwahr, zeugt jeder Satz von arger Überspanntheit und Phantasterei. Herr Wilhelm Voigt hat aus wackerer Gesinnung, in edler Aufopferung i h r, der Dichterin, die Hand zum Ehebunde gereicht, nicht, wie die Schwester Martha sagt, sie ihm. Sie sollte ihrem Manne zeitlebens dankbar sein, daß er sie geheiratet hat, und hätte diese unwahre Darstellung ihrer Schwester öffentlich berichtigen müssen. Sie ist nicht "mit offenen Augen in die Armut gegangen." Der Vater ihres Mannes, der in Titschken und in der ganzen Gegend sehr geachtete Grundbesitzer und Gemeindevorsteher Voigt, hatte anfangs seine Zustimmung zu der Ehe seines Sohnes mit Johanna Ambrosius verweigert. Die Gründe, die ihn dazu veranlaßten, wird jeder besorgte Vater billigen. So trat der junge Mann infolge seiner edelherzigen Aufopferung in der Aussicht auf schwere Sorgen seine Ehe an. Aber der brave, fleißige, nüchterne und tüchtige Mann verzagte nicht. Er erlernte bei seinem Schwiegervater das Gewerbe des Viehschneidens und hatte dabei auch gar bald sein gutes Auskommen. Später kaufte er sich in Gr. Wersmeningken ein Haus und ein 8 Morgen umfassendes Grundstück. Dort hat er gut gewirtschaftet, und sein Nebeneinkommen von 12 - 1500 Mk. jährlich hat es unmöglich gemacht, daß von Not und bitterer Armut jemals die Rede sein konnte. "Das ganze Wehe eines umsonst ringenden bitterarmen Lebens" hat nach dem übereinstimmenden Urteil von glaubwürdigen, hochachtbaren Zeugen, die sie genau kennen, Frau Johanna Voigt-Ambrosius mit ihrem Manne Wilhelm Voigt nie kennen gelernt. Die von der Schwester gemachten Angaben gelten allen als unwahr. Man vergleiche, um die Unwahrheit recht klar zu ersehen, das Einkommen des Herrn Voigt mit dem eines ostpreußischen Landlehrers! Derselbe erhält außer freier Wohnung und Feuerung 750 -1200 Mk. --als Marimum -- als Jahresgehalt. Darin stecken die Erträge der mit der Stelle verbundenen und durch die Kgl. Staatsregiernug abgeschätzten Ländereien. Hier ließe sich ein Liedchen vom "ganzen Weh eines umsonst ringenden, bitterarmen Lebens" singen! Herr Voigt aber hat bisher ein Einkommen gehabt, das sämtliche Lehrerstellen in Ostpreußen beträchtlich übersteigt. Sämtliche Landlehrer würden sich glücklich schätzen, wenn sie neben freier Wohnungund Feuerung ein bares Gehalt von 800 -1200 Mk. und außerdem noch den Ertrag einer Wirtschaft von 8 Morgen Land zur Verfügung hätten! Trotz alledem ist und bleibt Johanna Ambrosius die arme, mit unsäglichem Elend kämpfende Bäuerin --und über solchen Spiegelfechtereien vergißt man die thatsächliche Not der am Hungertuche nagenden Landlehrer. Das unlautere Gebahren der Schwester Martha, angesichts der unbestreitbaren Thatsachen, daß die Lebensverhältnisse der Dichterin auf jeden Fall günstige sind, solche Unwahrheiten in die Welt hinauszuschreien und hinauszuposaunen, ist empörend; das Verhalten der Dichterin, die solchem Humbug, unter dem ihr wackerer, ehrenwerter Mann leiden muß, ruhig und ohne ein einhaltgebietendes Wort zusieht, nicht weniger. Soviel in den Hauptzügen nach Goerth --über den großartigen Ambrosius-Schwindel, der fast alles in diesem Genre Dagewesene in den Schatten stellt. Alb. Goerth spinnt die Angelegenheit in seiner Broschüre noch weiter aus. Er weist nach, daß von einem "Emporschwingen und Emporarbeiten zu solcher geistigen Höhe" nicht geredet werden kann, da die Dichterin niemals eine "Höhe" erreicht hat; er legt eingehend dar, wie bei Johanna Ambrosius Bildungsgang und Dichten zwei von einander unabhängige Dinge sind; er macht die so rührenden und mitleiderweckenden Märlein von dem Wissensdurste und geistigen Heißhunger der "Gottbegnadigten" in kräftiger und überzeugender Weise vollständig zu nichte. Wer darüber mehr verlangt, wolle in dem Büchlein selbst nachlesen. -- Hoffentlich beginnt es nach diesen Enthüllungen nun auch in den weitesten Kreisen allmählich zu tagen, nachdem das Persönliche, das den Erfolg geschaffen und diese Überschätzung und unsinnige Schwärmerei hervorgerufen hat, endlich heruntergestreift worden ist, und der Sache wahre Gestalt sich den verwunderten Blicken der gründlich auf den Leim geführten Ambrosius-Verehrer darbietet. Aus dem Platze in der Litteraturgeschichte, den Herr Karl Schrattenthal der Dichterin erobern wollte, wird nun wohl nichts werden, und daß man ihren Herzenswunsch, sie über Ada Negri zu stellen, nun nicht erfüllt, darüber wird sie sich --sei es auch mit schmerzlicher .Resignation über ihre "undankbare" Mitwelt trösten müssen. Die Anfangsworte ihres poetischen Dankes an den "Dramatischen Dilettantenverein" zu Königsberg, in denen sie von schnell verrauchenden Weihrauchdüften und schnell verdorrenden Lorbeerblättern spricht, sind an ihr selbst nur zu bald zur bitteren Wahrheit geworden. |

Otto

Rühle: Johanna Ambrosius. Eine menschliche Komödie in: Monatsblätter für Deutsche Litteraturgeschichte, 1897 1. Jgg. Heft 1, S. 219-226 |

|

|

||

| Infos über Otto Rühle (Wikipedia) >>

zum Kopf der Seite

zum Kopf der Seite

|

||

| Warum die Dichterinnen

sich immer noch auf dem Titel mit erborgten männlichen Federn schmücken,

ist mir unerfindlich. Sind die Gedichte schlecht, dann werden sie

doch nicht dadurch besser, daß sie einem Manne unterschoben werden!

Oder ist's vielleicht Bosheit von seiten des schönen Geschlechts,

nur oder erst dann die weibliche Flagge aufzuhissen, wenn sie etwas

Gutes verfrachtet haben, minderwertige Waare aber unter männlicher

Flagge segeln zu lassen? Gibt's nicht genug schlechte Dichter? Soll

die Zahl derselben auch noch durch falsche Pseudonyme vermehrt werden?

Und umgekehrt, warum soll nicht die Schar weiblicher Dichterinnen

offen und ehrlich sich den männlichen gegenüberstellen? Sonderbare

Wesen diese Frauen! Die schlechtesten Romane zeichnen sie mit ihren

berühmten Namen; die besten Gedichtsammlungen verhüllen sie schamhaft

unter einem männlichen Pseudonym ! Und doch beweisen die Veröffentlichungen

der letzten Jahre, daß auf dem Gebiete der Lyrik die Frauen mit den

Männern erfolgreich um den Kranz ringen, während auf dem Gebiete des

Epos im engern Sinn eine Frau überhaupt noch nichts Bedentendes geleistet

hat, auf dem Gebiete des Epos im weitern Sinn aber, dem des Romans

und der Novelle nur ganz wenige den Männern ebenbürtig sind. Auch die uns diesmal vorliegenden lyrischen Dichtungen von Frauen zeigen sie auf einer ganz respektabeln Höhe. Im Verhältniß zu der Zahl männlicher und weiblicher Dichter sind die Frauen entschieden im Vortheil, das heißt: es erscheinen, immer im Verhältnis, mehr gute Gedichtsammlungen von Frauen als von Männern. Es wäre interessant, den Gründen hierfür nachzugehen. Eine Vermuthung aber sei wenigstens angestellt. Im Punkte des Versemachens und noch mehr in dem des Versedruckenlassens ist die Eitelkeit der Männer größer als die der Frauen. Oder auch: schnell fertig ist der Jüngling mit dem Druck, während die Jungfrau sich immer noch eine Weile besinnt, ehe sie ihre poetischen Werke der Oeffentlichkeit übergibt. Mit prosaischen steht's leider infolge der Verführung und durch die Schuld der Familienblätter ganz anders: da läuft jedes Schreibweibchen mit adeligem oder bürgerlichem Namen ernsthaften Schriftstellern den Rang ab. Eines der gelesensten Familienblätter zählt. unter den Zugstücken des neuen Jahrgangs, wenn ich recht gerechnet habe, 90 Procent Frauennamen auf! Doch das ist wieder ein anderes Kapitel; heute sind wir bei der Frauenlyrik. Zu derselben hat Emil Roland, angenommener Name für Emmi Jansen, einen sehr wertvollen Beitrag geliefert. Das ist wieder einmal eine Gedichtsammlung, die man nicht blos beifällig durchblättert, sondern liest und genießt und gewiß auch von seinem Bücherbret wieder herunterholt. Schon der erste Blick auf die künstlerische Form, die fast durchaus untadelhaft ist, gewinnt. Die Dichterin ringt nicht mit der Form, sondern diese wird ihr ungesucht zum Ausdruck dessen, was sie empfunden hat. Und zwar steht der Ausdruck stets auf dichterischer Höhe und sinkt weder in Prosa herab, noch bewegt er sich im landläufigen frischen Gang. Nur mit Verwendung der allerdings längst nicht mehr frisch hoffähigen Nixen und Nymphen durfte die Dichterin sparsamer sein. Dazu kommt ein durchaus eigenartiger Inhalt. Zwar die alten lyrischen Stoffe müssen ja immer wiederkehren; indessen enthält die Sammlung nicht ein Liebesgedicht, dagegen zwei zum Preise des Weines -- für die Sammlung einer Dichterin immerhin bemerkenswert. Aber auch, wo oft dagewesene Stoffe behandelt werden, klingt's eigenartig. ......... Einfacher, weniger geistreich, das Wort im eigentlichen Sinne genommen, sind die Gedichte von Johanna Ambrosius, aber sie sind noch unmittelbarere Herzenspoesie, sie machen noch mehr den Eindruck, daß in dem Herzen dieser Frau ein Liederborn quillt, der zu Tage muß. In dieser Sammlung ist kein mittelmäßiges Gedicht, nichts was erdacht oder künstlich zurechtphantasirt und mit etwas Kunst in die Form gebracht wäre: das ist alles, wie es dasteht, im Herzen dieser Frau geworden und fast immer in runder Form und echt dichterischem Ausdruck zu Tage getreten. Daß die Gedichte aus dem Schmerz geboren sind , braucht man eigentlich nicht erst in ihnen zu lesen: Mein Freund Dem Schmerze weih ich meine Lieder, Er ist mir angetraut, Legt sich des Abends bei mir nieder, Weckt, wenn der Morgen graut. Er steht vor meines Hauses Stufen Mit bloßgezog'nem Schwert, Hält alles fern, was ungerufen Den Einlaß hier begehrt. Nur manchmal ladet er zu Gaste Sich seine Schwester Leid, Die bleibt dann lang bei uns zu Raste Und näht für mich ein Kleid. Er ist mein treuester Gefährte, Versorgt mich stets mit Wein, Gießt, wenn ich schon den Becher leerte, Mir gleich vom neuen ein. Nun sagt, bin ich nicht zu beneiden, Wer hat wol solchen Freund? Der Tod allein nur kann uns scheiden, So eng sind wir vereint. Und der Schmerz ist echt, kein Tagesschmerzchen, kein eingebildeter Dichterschmerz. Man suche deshalb auch nicht weltschmerzliche Lieder üblichen Tons in diesen Gedichten: eine wunderbare Zufriedenheit legt einen verklärenden Goldschimmer über dieselben, und jede Dissonanz löst sich in echter Poesie. Bei aller Einfachheit sind diese Gedichte doch tief gefühlt, und die Enge des Horizontes ist nur scheinbar; es ist wie bei dem wirklichen Horizont: auch wenn er noch so eng ist, man ahnt, daß dahinter doch die Unendlichkeit blaut. Es ist schwer, Proben aus dieser Sammlung zu geben, denn fast jedes Gedicht könnte eine Probe sein. Ich wähle zwei aufs gerathewohl: Es ist genug. Es ist genug! Hör' auf zu schlagen, Im Staube liegt mein matt Gebein; Du stillst des kleinsten Würmchens Klagen, Soll ich allein vergessen sein ? Willst mich vernichten, wohl, ich stehe Gewärtig Deines Schwertes Zug, Nur thu' mit Schlägen nicht so wehe und halte ein. Es ist genug! Es ist genug! Die Ketten brennen Mit Höllenglut bis tief ins Herz, Kein Wort kann ihn beim Namen nennen, Den unermess'nen tiefen Schmerz. Man löst dem Frevler seine Stricke, Wenn zum Schaffot ihn treibt der Fluch, Begnad'ge Du mit einem Blicke Doch meine Schuld. Es ist genug! Es ist genug! Ich hab' gelitten, Was nur aus Erden Leiden heißt, Im Kampfe bis aufs Blut gestritten, Und tief verwundet ist mein Geist; Sieh meiner Hände müdes Beben, Hör' meinen schwachen Athemzug, Du Richter über Tod und Leben, Gib Frieden mir! Es ist genug! Die alte Jungfer. Da geht sie hin verspottet und verlacht, Die noch am .Krankenbett die Nacht durchwacht, Und jeder höhnt, der flüchtig ihr begegnet: Der ist ihr Glücksfeld auch einmal verregnet. Einst warst Du jung, ein schlankes Bögelein, Sangst jubelnd in den schönen Tag hinein, Den Frühling hat die Anmuth bald genommen, Du weißt es kaum, so schnell ist es gekommen. Der Sommer kam und fand zu Dir den Weg, Doch brach gar bald des Glückes dünner Steg; Wie auch das Weh im Herzen wild geflutet, Es hat sich in der Stille längst verblutet. Nun steht der rauhe Herbst vor Deiner Thür, Nimmt sort die letzte karge Lockenzier, Er gibt Dich preis dem scharfen Zahn der Sorgen, und bang erwartest Du den Wintermorgen. Getrübt ist nun der einst so weiche Blick, Du siehst nicht vorwärts mehr, auch nicht zurück, Nur ob zur Seite etwas liegt in Nöthen, Da treibt's dein edles Herze nah zu treten. Und immer bist zum Helfen Du bereit, Kein Tag ist Dir zu heiß, kein Weg zu weit, Gab man zum Danke Dir auch nichts als Hassen, Vom Samariterdienst kannst du nicht lassen. So geh nur hin, du vielgeschmähtes Weib, Mit schöner Seele im verfallenen Leib, Ans bitt'rem Spott und unverdientem Hohne Erblüht dir einst die schönste Myrtenkrone. Ich habe in meiner Besprechung keine Notiz von der Persönlichkeit der Dichterin genommen; denn ich bin der Ansicht, daß die Kritik nicht danach zu fragen hat, ob eine Dichterin hoch- oder niedergeboren ist, und daß sie im letzten Fall sich nicht durch eine falsche Sentimentalität bestechen lassen darf. Aber nun muß ich doch verrathen, daß Johanna Ambrosius eine einfache Frau aus dem Volke ist, eine wenig begüterte oftpreußische Bauernfrau in den bescheidensten Verhältnissen (geb. 1854). Die von Professor Schrattenthal, dem Mäcen der gesammten dichtenden Weiblichkeit, geschriebene Einleitung gibt uns hierüber Auskunft. Nicht blos ein paar mitleidsvolle Seelen, nicht blos die Dichterin selbst, sondern vielleicht sogar die Geschichte der deutschen Lyrik wird ihm dankbar sein, daß er sich um diese Dichterin angenommen hat. Und er hat auch schon den Lohn seiner selbstlosen Bemühungen geerntet: während wir dies schreiben, wird die vierte, vermehrte Auflage dieser Gedichte vorbereitet. Es ist merkwürdig, wie ungleich die dichterischen Gaben ausgetheilt sind. Dichterisch angelegte Naturen, die im vollen Bildungsleben der Gegenwart stehen, bringen es kaum zu mittelmäßigen Leistungen, und Leute, die unverstanden auf dem Dorfe sitzen, kaum einen Berather und Führer ihres Talents haben und abgeschlossen sind von dem lebendigen, durch unsere Zeit fließenden Geistesstrom, bringen inhaltlich und was fast noch wunderbarer ist, auch formell vollendete Gedichte hervor. Mir ist beim Lesen der Schicksale von Johanna Ambrosius der schwäbische Bauer Christian Wagner eingefallen, auf dessen Lebensschicksale zum Theil fast dieselben Worte passen, die hier der ostpreußischen Bauernfrau gelten, und der die Welt mit tiefsinnigen und geradezu gewaltigen, auch in der Form oft ausgezeichneten Gedichten überraschte ("Sonntagsgänge", Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer). Ob deshalb Schrattenthal's Schlußworte zu Recht bestehen: "Stolz kann ein Volk sein, aus dessen untern Schichten solche dichterische Stimmen ertönen", möchte ich aber dennoch bezweifeln. Man hat sich von Giotto an nie gewundert und es nie dem ganzen Volke angerechnet, wenn die Göttin Kunst sich den ärmlichsten Hirtenknaben erwählte, dafern es sich nämlich um die bildende Kunst handelte. Aber immer noch will man von der dichtenden Kunst nicht gelten lassen, was man den Schwesterkünsten zubilligt: Kunst ist Gottesgabe, und wo jede menschliche Voraussetzung zu fehlen scheint, ist sie da mit wundersamen Offenbarungen. Johanna Ambrosius sollte ein Bild gemalt, Christian Wagner eine Statue modellirt haben, welche in der bildenden Kunft dieselbe hohe Stufe einnähmen, wie die Gedichte dieser beiden Bauern in der dichtenden, und die ganze Welt wäre voll von ihrm Namen, und jede Zeitung würde sich beeilen, der Mitwelt Kunde davon zu geben. Aber Poesie -- ja Bauer, das ist ganz was anderes! Dichten kann ja schließlich jeder, und so ein Bändchen Gedichte - du lieber Himmel, der Vetter Hans und die Cousine Grethchen haben ganze Stöße voll! Ist wirklich die Dichtkunst eine niedere Gattung als die bildende Kunst? Es wird freilich unendlich viel zusammengedichtet, aber ebenso viel zusammengeklext. Und es wäre erst noch fraglich, welche Kunst bei Ausscheidung des Minderwerthigen mehr wirklich Werthvolles, wirklich bleibendes geschaffen hat, die dichtende oder die bildende Kunst. Vielleicht lebt noch manches Lied nach Jahrhunderten in den Herzen der Menschen, wenn längst die heutzutage berühmten und unberühmten Bilder in den Rumpelkammern vermodern. Richard Weitbrecht |

Richard

Weitbrecht: Frauenlyrik in: Blätter für literarische Unterhaltung (Leipzig 1826-1898) 11, S. 171-174 14.03.1895 zum Kopf der Seite |

|

|

|

||

Vor bald zwei Iahren ist auch im Kunstwart den Lesern ein Gedichtbuch angezeigt worden, das seitdem ganz unglaublich viel von sich reden gemacht hat. Unser Kritiker besprach’s mit so freundlichen Worten, wie er nur irgend verantworten konnte, denn was über die arme Dichterin mitgeteilt wurde, hatte ihn zu Mitleid und Hilfsbereitschaft gestimmt. Trotzdem stand nicht nur zwischen sondern auch auf seinen Zeilen zu lesen, daß er diese Poetin weder für eine echte Volksdichterin, noch überhaupt für ein wirklich großes lyrisches Talent halte. Hat das deutsche Volk, soweit es Gedichtbände kauft, anders geurteilt? Thatsache ist, daß das Büchlein der Frau Ambrosius mittlerweilen dreißig und einige Auflagen erreicht hat. Wir haben uns ausdrücklich zu der Verpflichtung bekannt , unsern Lesern von dieser Erscheinung noch einmal zu sprechen. Die Sache verlangt es auch, aber gern thun wir's nicht. In einer Zwangslage befand sich unser Kritiker, in einer Zwangslage jeder, der später über die Ambrosius schreiben mußte, in einer Zwangslage befinden auch wir uns ihr gegenüber noch heute. Tritt man doch, wenn man den Ambrosius-Kult bekämpft, zugleich gegen eine Frau auf, der persönlich man das gewonnene irdische Gut von Herzen gönnt -- ja, man muß sich sagen, daß eine erfolgreiche Bekämpfung dieser Mode ihren weiblichen Helden vielleicht in eine schlimmere Lage versetzen würde, als die war, unter der Frau Ambrosius früher litt. Wir wollen also , da wir's einmal müssen, wenigstens mit möglichster Schonung der p e r s ö n l i ch e n Verhältnisse der dichtenden Frau reden. Wir wollen annehmen, daß sie in der That die durchaus edle und würdige arme Bäuerin sei, als die sie von ihrer Schwester hingestellt und von Schrattenthal urbi et orbi gezeigt worden ist. Für die dichterischen Leistungen der Frau Ambrosius hat unser Kritiker das Wort "eine Art von kleinbürgerlicher Kunstpoesie“ gebraucht, und das trifft wohl zu. Es ist, wie unser Mitarbeiter ferner mit anderen Worten ausführte, Poesie, die in. Schatten der Gartenlaube am Feierabend geschrieben ist auf einem Tischchen, von dem man die Welt nur zwischen den Blättern hindurch sehen kann, den Blättern, die in diesem Falle Namen wie Rittershaus und Präger tragen, für jeden Freund echter Lyrik also gefürchtete Namen. Frau Ambrosius war ein wenig begabter als jene Nichtbegabten, gewiß ; hätte sie eine reichere Bildung genossen, so hätte sie sich vielleicht sogar von ihrem Einflusse befreit,-- aber ein starkes Talent hätte das wohl jedenfalls gethan. Sie war begabter und das Leben griff sie härter an, deshalb ist zwischen den Ritterhaus-Trägerschen Posen doch öfters ein Stück Wahrheit zu sehen, das den Leser gewinnt und erfreut, sie hatte wirklich gelitten, und das verschaffte ihr Teilnahme. Aber diese gilt der armen Frau, deren Seele sich aus dem Dunkel zum Licht sehnt, -- rührend, wie sie sich jedem Streifen Helle zuwendet, der irgendwo aus der Welt da draußen zu ihr hereindringt! Wäre sie nun eine wirkliche Dichterin, sie spiegelte nicht nur dieses Licht, sie hätte selbst eine ausstrahlende Seele. Aber alles persönlich Eigene fehlte ihr eben. Eine Volksdichterin ist sie nun ganz und gar nicht, ist sie auch nicht mit einem einzigen Gedichte. Wo wäre eine Strophe bei ihr, die dem ursprünglichen Ringen nach Ausdruck noch so unbehilfliche aber selbstgeschaffene und darum überzeugende .Worte gäbe , wo sähen wir bei ihr den einzigen Quell unmittelbar aus dem Boden, nicht schon durch eine Leitung kommen? Sagen wir das jetzt, so gehört kein Mut mehr dazu, es hat nichts Verblüffendes mehr -- andere Leute haben’s auch schon gesagt, z. B. Goerth in seiner bei Lützenkirchen in Wiesbaden erschienenen Schrift über die Ambrosius, ferner Busse in der „Gegenwart“ und kürzlich Telmann, dessen Aufsatze „über die Ambrosiasis“ im "Dichterhein“ wir uns überhaupt nur anschließen können. Man darf getrost behaupten: unter vier Augen gefragt, werden von hundert ernsten Kritikern neunzig, von hundert ernsten Dichtungsfreunden im Publikum neunzig bekennen, daß sie die Ambrosius für eine .Reimerin halten, wie deren ebenso begabte alljährlich zu Dutzenden auftauchten und wieder vergessen worden. Unter den zahlreichen „Volksdichtern“, die jetzt „entdeckt“ worden sind, ist sie vielleicht das kleinst e der wirklichen Talente. Sie die deutsche Ada Negri zu nennen, ist beinahe lächerlich. Und sie hat den größten äußeren Erfolg gehabt, der jemals einem deutschen Lyriker geworden ist, einen viel großeren nicht nur, als die hervorragenden Talente unter den Lebenden, nein, auch als Lenau, Heine, Mörike, Uhland errungen haben, ja, als mit ihren Gedichtbänden die beiden großen Sonnen unsrer Poesie Schiller und Goethe! Wie ist dieser Wahnsinn zu erklären ? Darüber sind nun ja alle klar, dass unser Volk seine Kränze auch den Dichtern nicht nach ihrer k ü n st l e r i s ch e n Bedeutung austeilt. Wir haben uns auch darüber schon früher versprochen, dass ein g r o ß e r Künstler so s c h n e l l e Erfolge gar nicht erzielen k ö n n t e , weil er der Allgemeinheit stets ein Stück voraus sein muss. War es also der menschlich ansprechende Gehalt, der Frau Ambrosius ihren Erfolg verschaffte? Nach allen Richtungen des Seelenlebens hin haben sich andere schöner, reicher, wohltuender entfaltet. War es das Mitleid mit dem leidenden Menschen in ihr, der ihr Scherflein auf Scherflein zuwenden wollte? Das war es wohl, und aus dem Absatz ihrer Verse wurde dann trüglich zurückgeschlossen sie müßten wohl auch vortrefflich sein. Aber es war nicht das allein. Es ist eine Mode im Spiel , und die Moden werden nicht nur vom Publikum gemacht, sondern auch von den Schneidern. Es wir lehrreich sein, dem Entstehen dieser Mode nachzugehen und ein paar Schlüsse daraus zu folgern. Die Gedichte der Ambrosius wurden herausgegeben nicht von ihr selbst, sondern von Karl Schrattenthal mit einer Einleitung von diesem , und nicht unter dem Titel „Gedichte von Johanna Ambrosius“, sondern unter dem: „Johanna Ambrosius , eine deutsche Volksdichterin“. Man muss das beachten:, von ihrem ersten erfolgreichen Auftreten an wirkte Frau Ambrosius nicht durch sich selbst, sondern wie ein Sensationsbild , neben dem Schrattenthal, der langjährige Impresario für Damenliteratur, mit dem Erklärerstocke stand. Nun würde dieser Literat zum wenigsten bei der Kritik jetzt so wenig wie in früheren Fällen mit seinem Star Glück gemacht haben, hätte er nicht im Begleitwort vielerlei mitgeteilt , was die Herzen wohl ergreifen m u ß t e.Heute ist dieses Vielerlei mannigfach angefochten, damals mußte man’s bar in Zahlung nehmen.Und es regte besonders einen warmherzigen Berliner Kritiker an, zumal die „Volks-Dichterin“ gut seinen sonstigen Tendenzen entsprach, einen Kritiker, den seine allzu schnellen Begeisterungen schon mehrmals recht in die Irre geführt haben, der aber als einer der wenigen Rezensenten sowohl von reichem Wissen wie von guter Ehrenhaftigkeit gerade unter seinen Berufgenossen mit Recht geschmäht wird. Nun rauschte der ambrosianische Lobgesang auf, und bald rauschte er durch alle deutschen Blätter Laßt uns an unsre Brust greifen, ihr Herren von der Feder: ohne die Dithyramben der Presse hätte sich diese Mode denn doch nicht halb so weit und nicht ein Zehntel so schnell verbreitet, wäre sie nie so ungeheuerlich geworden. Wir sind nicht ihre einzigen Macher, noch ihre mächtigsten Macher, aber ihre Mitmacher sind nur gewesen und wir haben sie in allen Literaturkramläden empfohlen. Es folgten bürgerliche, adelige, hochadelige, prinzliche,

königliche, kaiserliche Unterstützungen, Anerkennungen,

Aufzeichnungen für die „Dichterin im Bauernkleide".

Die Unterstützungen waren zu gönnen, die Anerkennungen

auch , die Auszeichnungen kann man den Auszeichnern nicht übel

nehmen , denn auch die königlichen Hoheiten sind nicht verpflichtet,

etwas von Poesie zu verstehen. Und guckten sie nach den „Sachverständigen“,

ei, die wanden ja um Frau Ambrosius eine gering geschätzt zehn

Meter lange Guirlande aus eitel Lorbeerkränzen. Ich möchte

wissen, was jetzt z. B. der Verein Berliner Presse darum gäbe,

daß ein gewisser Abend aus seinen Annalen getilgt werden könnte,

ein Abend, an dem kein kleinerer als er, als Sudermann, die Volksdichterin

in richtiger Körperlichkeit vor den Berlinern ausstellte. Wie

bezeichnend für das „Sensationelle“ des ganzen

„Rummels“, für das erbärmlich Oberflächliche

dieser Sorte von Poesieund Wohlthätigkeitspflege , menschlich

wie widerlich diese Posse ! Die große Welt der Leser kann niemals wissen, wie es dem Künstler im einzelnen Falle wirklich ergeht. Die Anfechtung der Schrattenthalschen Angaben über die Ambrosius weist darauf hin , daß selbst klar gegebene Daten nicht immer Gewisses bedeuten. Wo man sicher zu sein glaubt, daß man dem Menschen im Verfasser eines Buches helfen soll und wo man ihm helfen kann , selbstverständlich , da helfe man ihm -- aber um unserer Literatur und ihrer Zukunft willen: ohne deshalb den Dichter als Dichter höher stellen zu wollen , als ihn seine eigenen Leistungen gestellt haben. Die Dichtung aber, die Dichtkunst kann man nur dadurch fördern, daß man allein die besten Bücher, diese aber soviel es nur die eigenen Mittel erlauben, kauft.

Wahrlich, gäbe man endlich unsern Dichtern ihr Recht, sie

verzichteten von Herzen gern auf all die gelegentlichen Gnaden. |

A.

[Ferdinand Avenarius] in:

|

|

| Der nordöstliche Zipfel von Ostpreußen

ist die Heimat von Johanna Ambrosius, wo sie am 3. August 1854 in

Lengwethen, einem Kirchdorf im Kreise Ragnit, als zweites Kind eines

kleinen Handwerkers geboren wurde. Da ihre Mutter jahrelang krank

war, mußte sie zusammen mit ihrer älteren Schwester schon

in frühester Jugend in Haus und Wirtschaft schwer arbeiten.

Ihre Schulbildung erhielt sie in der Dorfschule. Die Kinderzeit mit deinem Angesichte/ "Menschen, ich bitt' euch, laßt

mich in Frieden! Die Dichtungen von Johanna

Ambrosius waren keine Kunstwerke, und manche Reime waren nicht die

besten. Das empfand sie auch selbst und schon im Geleitwort zur

ersten Auflage ihres Gedichtbandes schrieb sie:

Es ist nicht zu unterschätzen, daß schon damals eine

vereinsamte, tagtäglich in Stall und Feld herumhantierende

Frau zur beredten Sprecherin Ostpreußens wurde. Sie hat die

spröde Schönheit ihrer ostpreußischen Heimat geschildert,

ihr Häuschen beschrieben und aus dem Leben ihres kleinen Dorfes

an der äußersten Ostgrenze Deutschlands erzählt.

Dafür sollte man ihr auch noch heute dankbar sein. |

Sie galt als ein literarisches Wunder Das Ostpreußenblatt mit Foto vom Wohnhaus der Dichterin

|

|

| Sie

sagen all' du bist nicht schön, Und wenn ich träumend

dann duchgeh', dann überkommt mich solche Lust, Dieses erste Ostpreußenlied schrieb 1884 die

ostpreußische Dichterin Johanna Ambrosius. Sie wurde am 3.

August 1854 in dem kleinen Kirchdorf Lengwethen im Kreise Ragnit

ge boren. Der hochgelegene Ort mit seinen prachtvollen Eichen- und

Nadelwäldern, mit seinen weiten Weizenfeldern prägten

schon dem Kind, der Tochter eines Handwerkers, die tiefe Heimatliebe

zu Ostpreußen ein, die sie ihr ganzes Leben lang empfand.

Johanna Ambrosius wuchs in einfachsten Verhältnissen auf. Ein

eigenes kleines Beet, ein Streifen Erde zwischen den Feldern wurde

von ihr mit ' besonderer Sorgfalt gepflegt. Sie heiratete im Alter

von 20 Jahren einen Bauernsohn Voigt, und führte mit ihm eine

glückliche Ehe, obwohl das Paar nicht mit Glücksgütern

gesegnet war. Es lebte auj einem kleinen Gehöft in Gr.-Wersmeningken,

Kreis Pillkallen. Bezeichnend für ihre Verbundenheit mit dem

Lande sind ihre Worte: "Und wenn ich zehnmal zur Welt käme,

ich wollte nichts anderes sein als eine Landarbeiterin. Meinen schlichten

Grabhügel soll einst weder Denkmal noch Stein zieren, sondern

alle Blumen meines ersten Beetes sollen es schmücken."

|

DasOstpreußenlied Zeitung unbekannt |

|

|

|

||

|

"Wo solche Blume aufblüht im Osten Deutschlands, da ist

heiliger Boden. Die Aufgabe der Völker ist, die herauszufinden,

die das Beste tun, denken und aussprechen." Versäumtes

Glück |

"Das Lorbeerblatt ist bitter..." Jahr unbekannt Zeitung unbekannt dieses Foto von Johanna und ihrer Tochter Marie wurde im Artikel veröffentlicht |

|

|

|

||